公園利用の世代間のズレ ― 2017年06月22日

福祉ネット総会後の今期初めての役員会があった。総会や交流会の感想や反省について意見交換した。総会後の交流会について多くの役員から「福祉ネットにはあんな自由な懇談こそが必要」と好感された。同感である。昨年から役員会も後半1時間程度は出席者の自由なフリートーングにしているゆえんである。

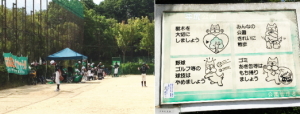

そのフリートーキングで民生委員の役員から次のような意見が出された。「グランド併設の住宅街最大の公園のグランド周りの遊歩道はお年寄りの格好の散歩道になっている。ところが週末土日には頻繁に少年野球チームの試合が終日開催されている。時にグランド外の遊歩道に道具や持ち物がはみ出したり、関係者がたむろしていたりする。お年寄りたちは勢い遠慮がちに除けながら散歩をすることになる。公園入口には『野球、ゴルフ等の球技はやめましょう』と公園管理者の警告看板も掲示されている。それだけに反発や不満がありその苦情が民生委員に寄せられている」。

もっともな意見である。ゆっくりと散歩したいお年寄りと数少ない野球のできるグランドを確保したい少年たちやその保護者との相互の気持のズレがある。お年寄りたちも野球そのものを否定しているわけではない筈だ。野球関係者にお年寄りのそうした気持が伝わっていないと思える。グランド使用時のそうした気持ちを汲んだ節度と配慮が必要だ。役員会には民生委員だけでなく自治会長や老人会の代表も出席している。自治会長からスポーツクラブ21を通じた関係者への申入れをお願いした。場合によっては自治会ルートで市の所管部署を通じた公園管理者からの指導も必要かもしれない。そんな協議が役員会で行われた。

福祉ネットという場だからこそできる調整機能である。

そのフリートーキングで民生委員の役員から次のような意見が出された。「グランド併設の住宅街最大の公園のグランド周りの遊歩道はお年寄りの格好の散歩道になっている。ところが週末土日には頻繁に少年野球チームの試合が終日開催されている。時にグランド外の遊歩道に道具や持ち物がはみ出したり、関係者がたむろしていたりする。お年寄りたちは勢い遠慮がちに除けながら散歩をすることになる。公園入口には『野球、ゴルフ等の球技はやめましょう』と公園管理者の警告看板も掲示されている。それだけに反発や不満がありその苦情が民生委員に寄せられている」。

もっともな意見である。ゆっくりと散歩したいお年寄りと数少ない野球のできるグランドを確保したい少年たちやその保護者との相互の気持のズレがある。お年寄りたちも野球そのものを否定しているわけではない筈だ。野球関係者にお年寄りのそうした気持が伝わっていないと思える。グランド使用時のそうした気持ちを汲んだ節度と配慮が必要だ。役員会には民生委員だけでなく自治会長や老人会の代表も出席している。自治会長からスポーツクラブ21を通じた関係者への申入れをお願いした。場合によっては自治会ルートで市の所管部署を通じた公園管理者からの指導も必要かもしれない。そんな協議が役員会で行われた。

福祉ネットという場だからこそできる調整機能である。

大盛況の子育てサロン ― 2017年06月23日

地区社協子育て支援部が主催する子育てサロン”友だちつくろう”の日である。社協責任者の立場上可能な限り顔を出すことにしている。10時開園に合わせて子育てママたちが乳幼児たちを連れ会場のコミュニティセンターにて三々五々やってくる。

今日のサロンには登録スタッフ9名の内8名の皆さんのお手伝いがあった。地区社協の子育て支援という活動を支えている頂いているかけがえのない皆さんである。

今日の参加者は18組21人と大盛況だ。新年度に入り参加者数が底上げされたようだ。前回は30人もの参加で会場が溢れたという。少子化が進む中で絶対数は減少化している筈だ。それでもこのサロンの参加者が増えているのはご近所のママ友が少なくなっている中で足を伸ばしても同じ町のママ友と交流したいというニーズの反映なのだろう。一度参加してみると子育てという共通の関心事ですぐに打ち解けた会話が始まる。悩みや困り事の交換が次の参加を促している。

幼児たちもすぐに仲良くなって無邪気に一緒に遊んでいる。ママに抱っこされた赤ちゃんに「コンイチハ」と声をかけてそっぽを向かれた。よちよち歩きの幼児にも片手を開いて「タッチ」を求めた。こちらは素直に応じてもらえた。自分自身が癒されながら子育てサロンが地域の貴重なインフラのひとつとして定着していることを心から喜んだ。

今日のサロンには登録スタッフ9名の内8名の皆さんのお手伝いがあった。地区社協の子育て支援という活動を支えている頂いているかけがえのない皆さんである。

今日の参加者は18組21人と大盛況だ。新年度に入り参加者数が底上げされたようだ。前回は30人もの参加で会場が溢れたという。少子化が進む中で絶対数は減少化している筈だ。それでもこのサロンの参加者が増えているのはご近所のママ友が少なくなっている中で足を伸ばしても同じ町のママ友と交流したいというニーズの反映なのだろう。一度参加してみると子育てという共通の関心事ですぐに打ち解けた会話が始まる。悩みや困り事の交換が次の参加を促している。

幼児たちもすぐに仲良くなって無邪気に一緒に遊んでいる。ママに抱っこされた赤ちゃんに「コンイチハ」と声をかけてそっぽを向かれた。よちよち歩きの幼児にも片手を開いて「タッチ」を求めた。こちらは素直に応じてもらえた。自分自身が癒されながら子育てサロンが地域の貴重なインフラのひとつとして定着していることを心から喜んだ。

老後の生活設計と医療・介護費 ― 2017年06月24日

先日、同年代の知人と老後の生活設計について雑談した。奥さんが転倒事故で入院しその後の経過が思わしくなく予想外の長期療養を迫られている。このままでは長期の介護生活も余儀なくされそうだ。それに伴い想定外の高額出費に苦慮している。自分なりに老後の生活設計は立てていたが不測の入院や長期の介護費用までは折り込んでいなかったとのこと。

その後の介護者の会で皆さんに介護費用について訊ねた。高齢のご婦人たちばかりでご主人の在宅介護や施設介護の経験者ばかりである。介護には在宅介護と施設介護がある。在宅介護には月13回程度のデイサービス利用、月3日程度のショートステイ、月5回程度の訪問看護、月22回訪程度の訪問介護等の費用負担が避けられない。介護保険適用で個人負担分は月額8万円程度は必要だ。施設介護は特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)等で月額15万円以上必要とのこと。有料老人ホームになると更に高額になる。

私自身も老後の生活設計については結構詳細なシュミレーションをしてそれなりの備えをしてきたつもりだったが、夫婦いずれか又は双方の大病等の不測の医療費や長期の介護生活までは折り込んでいなかった。あらためて生活設計の見直しに着手した。

その後の介護者の会で皆さんに介護費用について訊ねた。高齢のご婦人たちばかりでご主人の在宅介護や施設介護の経験者ばかりである。介護には在宅介護と施設介護がある。在宅介護には月13回程度のデイサービス利用、月3日程度のショートステイ、月5回程度の訪問看護、月22回訪程度の訪問介護等の費用負担が避けられない。介護保険適用で個人負担分は月額8万円程度は必要だ。施設介護は特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)等で月額15万円以上必要とのこと。有料老人ホームになると更に高額になる。

私自身も老後の生活設計については結構詳細なシュミレーションをしてそれなりの備えをしてきたつもりだったが、夫婦いずれか又は双方の大病等の不測の医療費や長期の介護生活までは折り込んでいなかった。あらためて生活設計の見直しに着手した。

今村欣史著「触媒のうた」 ― 2017年06月25日

今村欣史氏の新著「触媒のうた」を読んだ。西宮市在住の氏とはブログを通じて交流し主である喫茶・輪にも訪ねて懇談させて頂いた。前作の「コーヒーカップの耳」も興味深く読ませて頂いた。http://ahidaka.asablo.jp/blog/2013/03/09/

「触媒のうた」は、兵庫県文苑の長老・宮崎修二朗翁の知遇を得た著者が翁との対話を通じて得られた「文学史秘話」をまとめたエッセイ集である。一般にはそれほど馴染みの少ない宮崎修二朗翁の業績をこの著作を通じて初めて知った。神戸新聞記者・編集員・出版部長、「のじぎく文庫」創設者にして初代編集長、大学講師、神戸史学会代表等が翁の略歴である。著作も「文学の旅・兵庫県」をはじめ数えきれない。とはいえ「触媒のうた」を読み終えて宮崎修二朗翁とは何者かという疑問は拭えない。

その疑問の答えが巻末にある。この種の著作には異色の「人名索引」がついている。石川啄木、柳田圀男、田辺聖子をはじめとしてその数は300人にも及ぶ。それは翁の交流の幅広さを物語る以上に翁が19歳にして志した”触媒”という役割の証(あかし)を物語っている。「触媒」とは「自身は変化せず他の物質の化学反応を速める物質」である。著作の中で翁と深い絆で結ばれた作家・足立卷一氏は次のように述べている。「宮崎さんは、(略)根は無償の発掘者ではないかと思います。(略)地方文学史という無償の発掘作業を終生の仕事に選び、戦後一貫して推し進めてこられたのだともいます」。”触媒”仕事の本質が端的に表現されている。

私自身も著作を読んで間接的に翁の”触媒”仕事に感化された。著作にしばしば登場する「兵庫文苑」という言葉が好きだ。文壇でなく文苑である。その違いを説明できる知識はない。ただ作家や詩人たちが闊歩する「文壇」の近寄りがたい雰囲気でない単なる「モノ書き」にも片隅で息づけるような雰囲気が「文苑」にはあるように思える。それこそが翁が創設した「のじきく文庫」の意図であり、翁の”触媒”を忠実に普遍化したいという著者の想いではあるまいか。だいそれた創作活動は及びもつかないが「モノ書き」の端くれ程度の想いはある。近い将来「自分史」か「自叙伝」を発刊したいとも思っている。そんな私にこの著作を通して鮮やかに兵庫県の「文苑」の世界を提示してもらった。俄かに文苑が身近なものになった。「触媒のうた」をものにした著者の最大の功績ではあるまいか。

著作の最終章には「字余り」のような形で幻の詩人・北山冬一郎氏が取り上げられている。著者の思い入れの深い人物なのだろうか。周囲に迷惑をかけまくる厄介な無頼漢ながら何とも言えない魅力的な人物のようだ。この章を読みながら姫路市飾磨区出身の同郷の級友である直木賞作家・車谷長吉氏のことを想った。どこか北山氏にオーバーラップする作家のような印象がある。個人的にもなにがしかの関わりのあった幼馴染みである。http://www.asahi-net.or.jp/~lu1a-hdk/kurumatani.htm 兵庫県出身の作家である彼のことを宮崎翁はご存じだろうが、翁の目には彼はどのように映ったのだろう。そんなことをふと思ってしまった。

「触媒のうた」は、兵庫県文苑の長老・宮崎修二朗翁の知遇を得た著者が翁との対話を通じて得られた「文学史秘話」をまとめたエッセイ集である。一般にはそれほど馴染みの少ない宮崎修二朗翁の業績をこの著作を通じて初めて知った。神戸新聞記者・編集員・出版部長、「のじぎく文庫」創設者にして初代編集長、大学講師、神戸史学会代表等が翁の略歴である。著作も「文学の旅・兵庫県」をはじめ数えきれない。とはいえ「触媒のうた」を読み終えて宮崎修二朗翁とは何者かという疑問は拭えない。

その疑問の答えが巻末にある。この種の著作には異色の「人名索引」がついている。石川啄木、柳田圀男、田辺聖子をはじめとしてその数は300人にも及ぶ。それは翁の交流の幅広さを物語る以上に翁が19歳にして志した”触媒”という役割の証(あかし)を物語っている。「触媒」とは「自身は変化せず他の物質の化学反応を速める物質」である。著作の中で翁と深い絆で結ばれた作家・足立卷一氏は次のように述べている。「宮崎さんは、(略)根は無償の発掘者ではないかと思います。(略)地方文学史という無償の発掘作業を終生の仕事に選び、戦後一貫して推し進めてこられたのだともいます」。”触媒”仕事の本質が端的に表現されている。

私自身も著作を読んで間接的に翁の”触媒”仕事に感化された。著作にしばしば登場する「兵庫文苑」という言葉が好きだ。文壇でなく文苑である。その違いを説明できる知識はない。ただ作家や詩人たちが闊歩する「文壇」の近寄りがたい雰囲気でない単なる「モノ書き」にも片隅で息づけるような雰囲気が「文苑」にはあるように思える。それこそが翁が創設した「のじきく文庫」の意図であり、翁の”触媒”を忠実に普遍化したいという著者の想いではあるまいか。だいそれた創作活動は及びもつかないが「モノ書き」の端くれ程度の想いはある。近い将来「自分史」か「自叙伝」を発刊したいとも思っている。そんな私にこの著作を通して鮮やかに兵庫県の「文苑」の世界を提示してもらった。俄かに文苑が身近なものになった。「触媒のうた」をものにした著者の最大の功績ではあるまいか。

著作の最終章には「字余り」のような形で幻の詩人・北山冬一郎氏が取り上げられている。著者の思い入れの深い人物なのだろうか。周囲に迷惑をかけまくる厄介な無頼漢ながら何とも言えない魅力的な人物のようだ。この章を読みながら姫路市飾磨区出身の同郷の級友である直木賞作家・車谷長吉氏のことを想った。どこか北山氏にオーバーラップする作家のような印象がある。個人的にもなにがしかの関わりのあった幼馴染みである。http://www.asahi-net.or.jp/~lu1a-hdk/kurumatani.htm 兵庫県出身の作家である彼のことを宮崎翁はご存じだろうが、翁の目には彼はどのように映ったのだろう。そんなことをふと思ってしまった。

リタイヤオヤジたちの老後の生活設計は? ― 2017年06月26日

27回目のちょい呑みオヤジ会があった。ボランティアグループの10回目である。参加者11名とほどよい人数の円滑な運営だった。

事務局報告という形で私から「老後の生活設計試算」のシュミレーションを提案した。自身の高齢化の進展や介護者の会での情報から長期の入院や介護という事態の費用負担が心配になってきた。それなりの老後の生活設計はしているつもりだったが、そうした事態までは折り込んでいなかった。そんな背景もあって「余計なお世話」の懸念もあったがオヤジ会で提案した。

夫の年齢70歳を起点に平均寿命である夫81歳、妻87歳までの生存を想定した必要資金と調達資金の試算表である。必要生計費は妻の死亡時までの19年間を夫婦とも健康、夫の在宅介護、夫の施設入所、単身後の妻の在宅介護、妻の施設入所の5段階に分けてそれぞれ試算した。夫婦とも健康な期間は月額標準生計費25万円を想定し、在宅介護期間はデイサービス、ショートステイ、訪問看護、訪問介護の個人負担分を月額8万円とし、施設入所は特養、老健等を想定し月額15万円と設定した。必要生計費以外にも旅行、住宅リフォーム、車買い替え、車検、任意保険、子ども援助、病気介護の予備費等の特別支出も折り込んだ。その結果、生計費6千万円、特別支出千7百万円の計7千8百万円が必要資金と算定された。

これに対し調達資金の中心となる公的年金は夫婦二人の11年間の標準月額22万円、妻単身期間8年間の13万円(夫婦標準の6割と試算)の総額が約4千2百万円である。その結果不足額の3千6百万円ほどを自己資金で賄わなければならない。各家庭での預貯金・株式、保険・共済の返戻金、個人年金等の自己資金の正確な点検と把握が必要だ。ここは一番オヤジの出番である。妻任せだった家計をオヤジ目線で点検し全体像の把握と今後の対策が欠かせない。自己資金でも補えない不足分についてのリバースモーゲージという選択肢も提案した。持家を担保に住み続けながら金融機関や自治体から融資を受ける手法である。夫婦死亡後は持家を売却して代金を融資の一括返済に充てる。

少し時間をかけて説明した。参加者の多くは今まで先送りしてきた厄介なテーマにあらためて向き合わされたという印象だった。それだけに「余計なお世話」という雰囲気はなく、貴重な情報が得られたと好感されたように思えた。

事務局報告という形で私から「老後の生活設計試算」のシュミレーションを提案した。自身の高齢化の進展や介護者の会での情報から長期の入院や介護という事態の費用負担が心配になってきた。それなりの老後の生活設計はしているつもりだったが、そうした事態までは折り込んでいなかった。そんな背景もあって「余計なお世話」の懸念もあったがオヤジ会で提案した。

夫の年齢70歳を起点に平均寿命である夫81歳、妻87歳までの生存を想定した必要資金と調達資金の試算表である。必要生計費は妻の死亡時までの19年間を夫婦とも健康、夫の在宅介護、夫の施設入所、単身後の妻の在宅介護、妻の施設入所の5段階に分けてそれぞれ試算した。夫婦とも健康な期間は月額標準生計費25万円を想定し、在宅介護期間はデイサービス、ショートステイ、訪問看護、訪問介護の個人負担分を月額8万円とし、施設入所は特養、老健等を想定し月額15万円と設定した。必要生計費以外にも旅行、住宅リフォーム、車買い替え、車検、任意保険、子ども援助、病気介護の予備費等の特別支出も折り込んだ。その結果、生計費6千万円、特別支出千7百万円の計7千8百万円が必要資金と算定された。

これに対し調達資金の中心となる公的年金は夫婦二人の11年間の標準月額22万円、妻単身期間8年間の13万円(夫婦標準の6割と試算)の総額が約4千2百万円である。その結果不足額の3千6百万円ほどを自己資金で賄わなければならない。各家庭での預貯金・株式、保険・共済の返戻金、個人年金等の自己資金の正確な点検と把握が必要だ。ここは一番オヤジの出番である。妻任せだった家計をオヤジ目線で点検し全体像の把握と今後の対策が欠かせない。自己資金でも補えない不足分についてのリバースモーゲージという選択肢も提案した。持家を担保に住み続けながら金融機関や自治体から融資を受ける手法である。夫婦死亡後は持家を売却して代金を融資の一括返済に充てる。

少し時間をかけて説明した。参加者の多くは今まで先送りしてきた厄介なテーマにあらためて向き合わされたという印象だった。それだけに「余計なお世話」という雰囲気はなく、貴重な情報が得られたと好感されたように思えた。

障がい者福祉という分野 ― 2017年06月27日

社会福祉法人・一羊会の評議員会に出席した。新役員選任、2016年度決算、社会福祉充実計画の審議と2016年度事業報告が議題だった。

審議事項よりも事業報告に注目した。一羊会は主として知的障がい者の就労支援、生活支援を中心に八つの事業所を運営する法人である。それぞれの事業所の取組み報告が行われ、事業内容の全貌がおぼろげながら理解できた。

地域福祉活動に関わって9年になる。この間、地域の障がい者のつどい場に参加したりして断片的に関わりを持ったが、今回の2時間に及ぶ評議員会に出席して障がい者福祉という分野に初めて本格的に関わった気がした。

報告の中で「一般に障がい者の高齢化は健常者の10年くらい早いと言われる」という発言が気になった。質問に対して次のような説明があった。「障がい者の健康管理の難しさや運動不足が筋力低下を招きやすかったり、痛みについての鈍さが治療の遅れをもたらしやすい等の事情から、高齢化というより相対的な身体機能の低下が健常者よりも早くなりがちと言える」。なるほどそういう面は否定できないと思った。であれば高齢化の先取り的な縮図が障がい者福祉の分野で生じているのではないかだろうか。

評議員会後の懇親会に参加した。障がい者家族の会である手をつなぐ育成会の役員であるご婦人方と懇談の機会を得た。皆さんの共通の願いが親亡き後の託せる場であるグループホームの開設にあることをあらためて知った。一羊会が計画中の北部地区のグループホーム開設が国の補助金申請の不採択で大幅に延期になるようだ。北部地区の家族会の皆さんとの連携や地域組織の支援の必要性を痛感した。

審議事項よりも事業報告に注目した。一羊会は主として知的障がい者の就労支援、生活支援を中心に八つの事業所を運営する法人である。それぞれの事業所の取組み報告が行われ、事業内容の全貌がおぼろげながら理解できた。

地域福祉活動に関わって9年になる。この間、地域の障がい者のつどい場に参加したりして断片的に関わりを持ったが、今回の2時間に及ぶ評議員会に出席して障がい者福祉という分野に初めて本格的に関わった気がした。

報告の中で「一般に障がい者の高齢化は健常者の10年くらい早いと言われる」という発言が気になった。質問に対して次のような説明があった。「障がい者の健康管理の難しさや運動不足が筋力低下を招きやすかったり、痛みについての鈍さが治療の遅れをもたらしやすい等の事情から、高齢化というより相対的な身体機能の低下が健常者よりも早くなりがちと言える」。なるほどそういう面は否定できないと思った。であれば高齢化の先取り的な縮図が障がい者福祉の分野で生じているのではないかだろうか。

評議員会後の懇親会に参加した。障がい者家族の会である手をつなぐ育成会の役員であるご婦人方と懇談の機会を得た。皆さんの共通の願いが親亡き後の託せる場であるグループホームの開設にあることをあらためて知った。一羊会が計画中の北部地区のグループホーム開設が国の補助金申請の不採択で大幅に延期になるようだ。北部地区の家族会の皆さんとの連携や地域組織の支援の必要性を痛感した。

ハメマラ医者巡り ― 2017年06月28日

医者通いが続いた今日この頃だった。典型的な加齢に伴う機能低下である。

まず前立腺生検の検査結果を聞きに済生会泌尿器科で診察を受けた。診察室に入るなり、主治医から「辛い検査をしてもらったけど結果は何ともなかったです」とのこと。良かった~。

気をよくしてその帰り道にかかりつけの眼科に立ち寄った。左目のカスミが気になっていた。急激に眼圧が上がる持病の発症の兆候だった。いつも混んでいる待合室に人気がない。ちょうどエアポケットの時間帯だったようだ。眼圧や視力の検査の後すぐに診察室に呼ばれた。今回は特に異常は見られませんとのこと。

その翌日は住宅街の歯科クリニックを訪ねた。3回ばかり通った後、新しい入歯ができあがり最終調整をしてもらった。

「ハメマラ」という言葉があるそうな。男性の典型的な老化現象の機能低下を意味している。歯、視力、男性生殖器の機能低下である。今回の医者巡りは文字通りハメマラだったと苦笑いした。

まず前立腺生検の検査結果を聞きに済生会泌尿器科で診察を受けた。診察室に入るなり、主治医から「辛い検査をしてもらったけど結果は何ともなかったです」とのこと。良かった~。

気をよくしてその帰り道にかかりつけの眼科に立ち寄った。左目のカスミが気になっていた。急激に眼圧が上がる持病の発症の兆候だった。いつも混んでいる待合室に人気がない。ちょうどエアポケットの時間帯だったようだ。眼圧や視力の検査の後すぐに診察室に呼ばれた。今回は特に異常は見られませんとのこと。

その翌日は住宅街の歯科クリニックを訪ねた。3回ばかり通った後、新しい入歯ができあがり最終調整をしてもらった。

「ハメマラ」という言葉があるそうな。男性の典型的な老化現象の機能低下を意味している。歯、視力、男性生殖器の機能低下である。今回の医者巡りは文字通りハメマラだったと苦笑いした。

大学先輩ご夫婦と山里料理仁木家で懇親 ― 2017年06月29日

今もお付き合いの続いている大学時代のサークルの先輩がいる。昨日、久々に懇親の場を持った。私のブログを通じてぜひ味わってみたいという意向が伝わった山里料理仁木家にご案内した。

我が家で合流して頂きマイカーに同乗して三田の仁木家に向かった。11時過ぎに新緑のまぶしい見晴らしの良い奥の個室に案内された。予約しておいた野菜とそばの懐石(3,300円)が運ばれる。生野菜、八寸、変わり蕎麦、生姜ご飯、鮎の塩焼き、野菜の天麩羅、ざる蕎麦、果物&アイス、ドリンクのコースだった。仁木家ならではの生野菜の美味しさはいうまでもないが今回初めて味わった鮎の塩焼きが格別だった。

二時間ばかりのコース料理の合間合間にじっくり歓談した。リタイヤ後のご夫婦の共通の営みである有機栽培の野菜やコメ作りの話題に花が咲く。家庭菜園を始めたばかりの家内は興味津々である。野菜づくりの手ほどきをあれこれ伺っている。旅行の話でも盛り上がった。昨今の嘆かわしい政治情勢にも共通するスタンスで愚痴りあった。

1時にはお店を後にして再び我が家で歓談した。今度はどちらかと言えば私の近況が中心だった。民生委員経験という共通の話題もある。超高齢社会の地域の在り方や老々介護の苛酷な現実等が話題になる。お互い古希を越えた身である。終活に向けた備えなどにも話題が及ぶ。更に2時間ばかりの懇談の末に辞去された。久々に忌憚のない会話で過ごした愉しい時間だった。

我が家で合流して頂きマイカーに同乗して三田の仁木家に向かった。11時過ぎに新緑のまぶしい見晴らしの良い奥の個室に案内された。予約しておいた野菜とそばの懐石(3,300円)が運ばれる。生野菜、八寸、変わり蕎麦、生姜ご飯、鮎の塩焼き、野菜の天麩羅、ざる蕎麦、果物&アイス、ドリンクのコースだった。仁木家ならではの生野菜の美味しさはいうまでもないが今回初めて味わった鮎の塩焼きが格別だった。

二時間ばかりのコース料理の合間合間にじっくり歓談した。リタイヤ後のご夫婦の共通の営みである有機栽培の野菜やコメ作りの話題に花が咲く。家庭菜園を始めたばかりの家内は興味津々である。野菜づくりの手ほどきをあれこれ伺っている。旅行の話でも盛り上がった。昨今の嘆かわしい政治情勢にも共通するスタンスで愚痴りあった。

1時にはお店を後にして再び我が家で歓談した。今度はどちらかと言えば私の近況が中心だった。民生委員経験という共通の話題もある。超高齢社会の地域の在り方や老々介護の苛酷な現実等が話題になる。お互い古希を越えた身である。終活に向けた備えなどにも話題が及ぶ。更に2時間ばかりの懇談の末に辞去された。久々に忌憚のない会話で過ごした愉しい時間だった。

最近のコメント